これが、その本。ほぼA4サイズで、厚みが5.5センチもある。そのうちほとんどがふろくに占められている。本自体は、カラー68ページ。内容は、さすが学研だけあってなかなか興味深いものだったが、今回は関係ない。価格は1680円。

これが、その本。ほぼA4サイズで、厚みが5.5センチもある。そのうちほとんどがふろくに占められている。本自体は、カラー68ページ。内容は、さすが学研だけあってなかなか興味深いものだったが、今回は関係ない。価格は1680円。本の中では、シーモンキーのことは、アルテミアと呼んでいる。まぁ、どう考えたってシーモンキーはふさわしくないし、いまいちかっこ悪いので(商標の問題もあるかもしれない)、アルテミアのほうがいいよな、とは思う。

第5部終了の日付が、2002年9月9日か…。もうすっかり終了したつもりでいたこの企画だが、友人からやれと言わんばかりにシーモンキー飼育セットをもらってしまったので、やらないわけにはいくまい。

長くなったので、続きを別ページに移しました。

→シーモンキー飼育日記 第6部(2)

※古い日付のほうが上のほうにあります。

9月2日 今度は学研です。

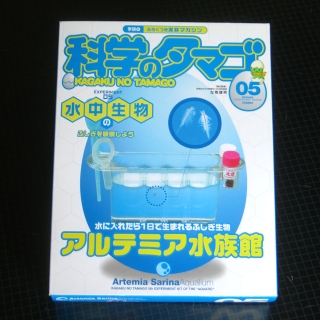

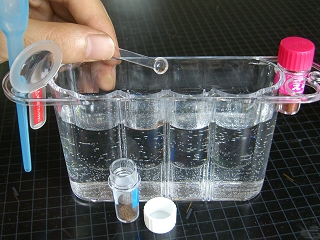

友人から、学研の『科学のタマゴ05』という本をもらった。子供向けの科学マガジンで、この第5巻は、「水中生物のふしぎを観察しよう」という副題がついている。そして、ふろくが、「アルテミア水族館」という名前のシーモンキー観察セット。どうやら、再挑戦しろという無言の指令のようだ。 これが、その本。ほぼA4サイズで、厚みが5.5センチもある。そのうちほとんどがふろくに占められている。本自体は、カラー68ページ。内容は、さすが学研だけあってなかなか興味深いものだったが、今回は関係ない。価格は1680円。

これが、その本。ほぼA4サイズで、厚みが5.5センチもある。そのうちほとんどがふろくに占められている。本自体は、カラー68ページ。内容は、さすが学研だけあってなかなか興味深いものだったが、今回は関係ない。価格は1680円。

本の中では、シーモンキーのことは、アルテミアと呼んでいる。まぁ、どう考えたってシーモンキーはふさわしくないし、いまいちかっこ悪いので(商標の問題もあるかもしれない)、アルテミアのほうがいいよな、とは思う。

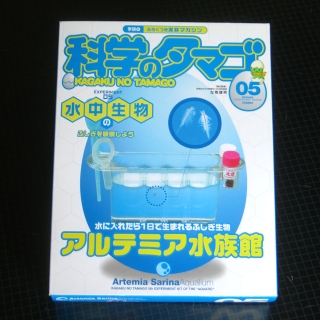

誌面とふろくのセット内容。

誌面とふろくのセット内容。

プラスティック製の水槽に塩水のもと、たまご、えさ、たまごやえさを入れるスプーン、水槽の仕切り板、それにミニルーペやスポイトまで付いている。

誌面のほうを見ても、たんに育てるだけでなく、観察したり実験したりできるようになっているようで、子供の興味をいろいろかきたてるような仕組みになっている。このあたりもさすが、学研。

さて、説明書きに従い、まずは水槽をよく洗って水を入れ、そこに塩水のもとをひと袋入れる。塩水のもとは2ふくろ付いていて、「もうひとふくろは、とっておこう」と書いてある。なるほど、私がまた失敗することを見越して、もう1回できるようにしてあるワケだな。

さて、説明書きに従い、まずは水槽をよく洗って水を入れ、そこに塩水のもとをひと袋入れる。塩水のもとは2ふくろ付いていて、「もうひとふくろは、とっておこう」と書いてある。なるほど、私がまた失敗することを見越して、もう1回できるようにしてあるワケだな。

で、よくかき混ぜ、水道水から塩素を抜くため1日置く。

ところで、どっちでもいいことだが、本当に1日置くと塩素って抜けるのかな?

えさ入れと、たまご入れのケースがあるので、ふくろに入ったそれぞれをケースに移しておく。最初っからケースに入れておいてくれよという気もするが、まぁ、保存の問題とかコストの問題とかでしかたないのだろう。

えさ入れと、たまご入れのケースがあるので、ふくろに入ったそれぞれをケースに移しておく。最初っからケースに入れておいてくれよという気もするが、まぁ、保存の問題とかコストの問題とかでしかたないのだろう。

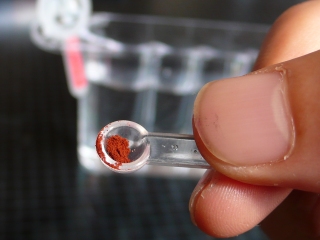

それぞれを袋からケースに移し変えると、えさは、ケースにいっぱいあるのに対し、たまごはほんの少ししかないことがわかる。そして、えさは、何なのかわからないが、赤い粉だ。本には「えさがなくなったら、ドライイースト、きなこ、金魚のえさなどをやろう」と書いてある。やっぱりきなこでもよかったんだ。

、

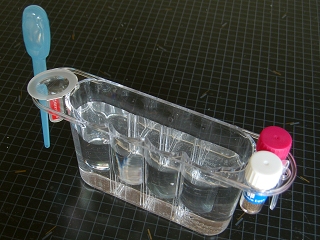

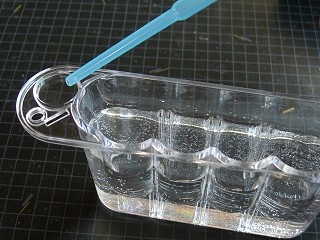

そして、水槽の両横に設けられた、収納穴に、えさ、たまご、スプーン、スポイト、ルーペを差しておく。あんまり意味ないようにも思えるが、スプーンとかルーペのように細かなものを紛失しないための措置としてはなかなか良い。

そして、水槽の両横に設けられた、収納穴に、えさ、たまご、スプーン、スポイト、ルーペを差しておく。あんまり意味ないようにも思えるが、スプーンとかルーペのように細かなものを紛失しないための措置としてはなかなか良い。

なお、水槽の仕切り板は今回は使わない。

9月3日 たまごを入れるですよ。

ほんとかどうかはわからないが、1日たって塩素も抜けたところで、いよいよたまご入れの儀式。

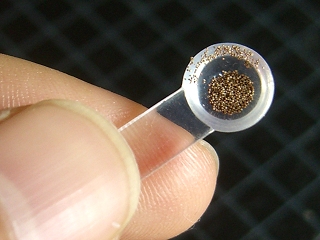

付属の小さなスプーンに、一見ほんの少し、たまごを取る。これで、何粒くらいあるのか、数えたわけではないが、ざっと200粒ってところだろうか。

付属の小さなスプーンに、一見ほんの少し、たまごを取る。これで、何粒くらいあるのか、数えたわけではないが、ざっと200粒ってところだろうか。

本に載っていた写真では、もうちょっと少なめだったが、まぁいいでしょう。

今度こそうまくいきますように。今度こそうまくいきますように。今度こそうまくいきますように。と3回祈って、水槽にたまごを入れる。

今度こそうまくいきますように。今度こそうまくいきますように。今度こそうまくいきますように。と3回祈って、水槽にたまごを入れる。

今日のところは、できることはほかに何もない。

9月4日 生まれたー。

朝、水槽の中を見たら、シーモンキーの子供が、10匹くらいだろうか、生まれていた。まぁ、生まれることは過去の飼育でも毎回生まれているのだから、とりたてて驚くほどのことではないが、でも、やっぱりなんかうれしい。

ところで、このセットについてきたスポイト、あれは何に使うかというと、生まれたばかりのシーモンキーを1匹吸い取り、水槽横の取り皿みたいなところに入れて、ルーペで観察するためなのだ。さすが学研、芸が細かい。

ところで、このセットについてきたスポイト、あれは何に使うかというと、生まれたばかりのシーモンキーを1匹吸い取り、水槽横の取り皿みたいなところに入れて、ルーペで観察するためなのだ。さすが学研、芸が細かい。

早速、1匹吸い取ってみる。

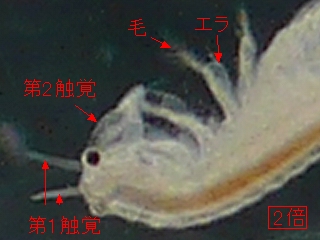

でもって、上の写真が、ルーペで見たところ。例によって、デジカメの前にルーペを置いて手動でピント合わせテクニックを使っているが、うーん、いまいち合ってないかも。ちょこまか動くし。

まぁ、手のようなものが2本あるのはなんとなくわかるかな。

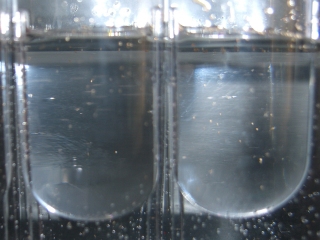

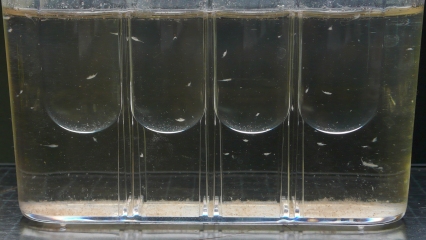

ところで、この水槽には、片面にポコポコふくらみがある。これは、なにかというと、中に水を入れることで、その部分がレンズの役割を果たし、なかのシーモンキーたちが大きく見えるというもの。さすが学研、芸が細かい。

ところで、この水槽には、片面にポコポコふくらみがある。これは、なにかというと、中に水を入れることで、その部分がレンズの役割を果たし、なかのシーモンキーたちが大きく見えるというもの。さすが学研、芸が細かい。

わかりにくいが、左の写真がそのようす。なんかたくさん生まれているように見えるが、実は、まだたまごのままで水中をただよっているやつがたくさんある。

9月5日 わさわさ出てきたー。

さて、2日目。例によってわさわさわさとたくさん生まれていた。

ちょっとわかりにくいかもしれないが、水槽の上のほうにかたまって、いっぱい泳いでいた。もう数え切れない。

ちょっとわかりにくいかもしれないが、水槽の上のほうにかたまって、いっぱい泳いでいた。もう数え切れない。

なかなかよく撮れたと思うアップ。体の真ん中がオレンジがかった子供がわさわさと。

なかなかよく撮れたと思うアップ。体の真ん中がオレンジがかった子供がわさわさと。

まぁ、ここまでは、なんとか順調だ。

9月6日 はじめてのえさやり。

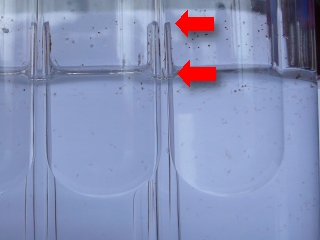

ふと気がついたのだが、水槽の水が結構減っている。最初に入れていたのは、本の指示にしたがい、上の矢印のところまで。ところが、今日見たら、すでに下の矢印のところまで水が減っていた。

ふと気がついたのだが、水槽の水が結構減っている。最初に入れていたのは、本の指示にしたがい、上の矢印のところまで。ところが、今日見たら、すでに下の矢印のところまで水が減っていた。

うーん。横長の水槽ということもあり、意外と入る水の量が少ないのかも。それで、結構早く蒸発してしまうのかも。

というワケで、あらかじめコップにくみ置きしておいた水を足すことにした。一度に入れると、水の混ざり方が激しくて子供によくないかもしれないということと、せっかくスポイトが付いているのだから、これで少しずつ入れることにした。

というワケで、あらかじめコップにくみ置きしておいた水を足すことにした。一度に入れると、水の混ざり方が激しくて子供によくないかもしれないということと、せっかくスポイトが付いているのだから、これで少しずつ入れることにした。

また、減った分をいきなり全部入れても、環境の変化が激しいかもと余計なことを考えて今日は、半分だけ足すことにする。

明日からは、水の減り具合に気をつけて、毎日少しずつ足していったほうがいいのかもしれない。

さて、それはそれとして、本によると「えさは、生まれてから2〜3日してからやればよい。はじめは口がないし、体にたくわえた栄養で生きているからだ」とのことだったので、今までえさはやっておらず、今日が初めてのえさやりになる。

さて、それはそれとして、本によると「えさは、生まれてから2〜3日してからやればよい。はじめは口がないし、体にたくわえた栄養で生きているからだ」とのことだったので、今までえさはやっておらず、今日が初めてのえさやりになる。

えさの量は、ほんのちょっとでいいとのこと。やりすぎると水がくさるらしい。

で、写真が、えさ。これ何だろうなぁ。なんか赤くて体に悪そうなんだが。

でも、学研を信じてこれを入れる。こうしてみると、ホントにほんのちょっとだな。

でも、学研を信じてこれを入れる。こうしてみると、ホントにほんのちょっとだな。

再び本によると「えさは毎日少しずつやるようにする。何日かわすれても大じょうぶだ。」とのこと。まぁ、基本的にえさやりは日課になりそうだ。

それでは、今日のシーモンキー。今日もなかなかよく撮れた。と言っても20枚くらい撮った中の3枚だが。

左:おお、体が透明になってきた。あの、オレンジのやつが、“体にたくわえた栄養”だったのかな。

中:よく見ると、小さいやつと、そこそこ大きめのやつといる。生まれた次期によって、早くも体の大きさに差が出てきたってことか。この真ん中の写真の注目すべきは、頭のあたりに黒い点があること。本によると、これが目らしい。本に載ってる写真では赤くなっているが、光の加減でこれは黒く見えるのかもしれない。

右:過去の飼育ではまったく気が付かなかったが、おしりに金魚のふんのようなものを付けているやつがいる。本によると、まさにこれがシーモンキーのふんなんだそうだ。

9月7日 撮影が難しい。

子供たちのようすは、特に昨日と変わったところはないかな。水を残り半分、つまり一番最初の位置まで入れ、えさを少し与える。

今日は、写真がいまいちうまく撮れなかった。アップで撮った写真は全滅で、まだまだ精進が足りないようだ。

今日は、写真がいまいちうまく撮れなかった。アップで撮った写真は全滅で、まだまだ精進が足りないようだ。

で、左の写真。下のほうに生まれたばかりのやつがわさわさと集まっていて、上のほうは、少し大きくなったものたちが、ゆうゆうと泳いでいるようす。わかるかな?

9月8日 撮影の新兵器登場…だけど。

今日も、日課であるところの、水をスポイトで少し入れ、えさを少し与える。こころなしか、少し数が減っているような気がする。とはいえ、数え切れないくらいいるのは変わらないのだが。この水槽の大きさに見合った強いものと弱いものの淘汰が始まっているのかもしれない。

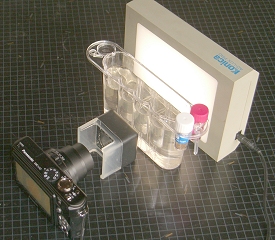

さて、今日は、撮影の新兵器として、小型のライトボックスを使用してみた。水槽の背面から光を当てることで、シーモンキーを浮かび上がらせ、またシャッタースピードも早くできるかもしれないという魂胆だ。

さて、今日は、撮影の新兵器として、小型のライトボックスを使用してみた。水槽の背面から光を当てることで、シーモンキーを浮かび上がらせ、またシャッタースピードも早くできるかもしれないという魂胆だ。

ちなみに左の写真に写っているデジカメは、買ったばかりの、松下電器の『LUMIX

LX2』。

デジカメの前に写っているのは、ルーペ。

ところが、どうにもうまく撮れない。なんかぼやけて写ってしまう。デジカメの性能なのか、私の腕が悪いのか。たぶん後者だと思うが。だとすると手動ピント合わせの限界なのか? うーん、ライトボックスはいいアイデアだと思ったんだけどなぁ。

あきらめて窓からの光(つまり太陽の光)で撮ったら、こんなにきれいに撮れた。その過程で気が付いたのだが、背景は、白より黒のほうがきれいに撮れるようだ。ライトボックスは全面が白くなってしまう上に、背景事態が光っているのがよくないかもしれない。

それはともかく、シーモンキーの腕の動きは、肉眼でも追えないくらい速いもので、写真に収めるには、強烈な光を当ててシャッタースピードを早くするしかない。まぁ、太陽光がいちばんいいのかもしれないが、いつも晴れているとは限らないし、夜は撮れない。明日は、別のやり方にチャレンジしてみるつもりである。

9月9日 さらに写真の撮り方を工夫する。

今日も、スポイトで少し水を入れ、少しえさを与える。全体的なようすは特に変わりない。

今日は、撮影の試みとして、テーブルライトでま上から光を当てながら撮影してみた。バックには黒い紙を置いている。

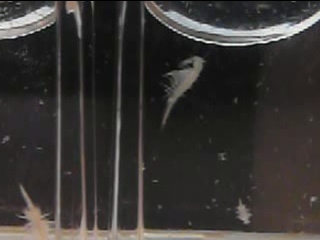

おおっ。結構いい感じに撮れているのではないだろうか。これは、ルーペなしで撮ったもの。ピントもばっちりだ。ちなみにこのときのシャッタースピードは1/80。

おおっ。結構いい感じに撮れているのではないだろうか。これは、ルーペなしで撮ったもの。ピントもばっちりだ。ちなみにこのときのシャッタースピードは1/80。

この写真で見るかぎりでは、昨日の写真とあまり姿形は変わっていないようだ。

上の写真はルーペを当てて撮ったもの。左側の写真を見ると、2本の腕のほかに、腹のあたりにたくさんの足が生えてきている(?)のがわかる。やがてこっちの足のほうが大きくなるはずだ。

右の写真は、たんにうまく撮れていたので。ただし、実際には、うまくピントを合わせる決め手というのがいまいち把握できていない。 この写真も40枚撮ったなかで、いちばんよかった2枚。40枚の中にはぜんぜんボケボケのやつもある。

9月10日 だいぶ大きくなってきた。

例によってスポイトで少し水を入れる。が、なんか、水が少し黄色っぽくなっていたので、えさのやりすぎかもと思い、今日はえさは与えないでおくことにした。

昨日と同じく、ま上からライトを当てて撮っていたのだが、なんかうまく撮れなかった。明らかにほかと違って大きなやつがいたので、それを撮りたかったのだが。

昨日と同じく、ま上からライトを当てて撮っていたのだが、なんかうまく撮れなかった。明らかにほかと違って大きなやつがいたので、それを撮りたかったのだが。

左の写真は比較的よく撮れたやつ。腹の部分に何本もある足がわかるかな。

この写真はいまいちだけど、頭の上の2本の手(?)と、腹の部分のたくさんの足がなんとか見える。

この写真はいまいちだけど、頭の上の2本の手(?)と、腹の部分のたくさんの足がなんとか見える。

もちろん、すべてがこうではなくて、小さいやつはまだたくさんいて、これくらいまで大きくなったやつが、3匹ほど泳いでいる。こいつらは、水槽の中での移動距離が大きく、たくさん撮って偶然映っているのをチョイスするしかない。

しかし、いまいちな写真だなぁ。やっぱり、ライトでは光が弱すぎるのかもしれない。

9月11日 やっぱ、日光がいちばんか。

スポイトで水を入れる。水の色が黄色っぽいのからあんまり変わってなかったので今日もえさを与えずにおくことにした。

なんか、またちょっと数が減ってる気がする。でも、激減という感じではなく、水槽の大きさに対する適正な数に向けて順調に減っている感じ。おそらく、大人になったら、この水槽の大きさだと10数匹がちょうどいいくらいなのではないだろうか。

さて、昨日、上からライトを当てる方法がいまいちだったので、今日は、思いっきり窓からの光(直射日光ではないが)で、しかもルーペを使わずに撮ってみた。

さて、昨日、上からライトを当てる方法がいまいちだったので、今日は、思いっきり窓からの光(直射日光ではないが)で、しかもルーペを使わずに撮ってみた。

と、これが、なかなかきれいに撮れる。うーん、やはり太陽の光は偉大だ。シャッタースピードも1/200まで上げることができた。

例の本によると、「脱皮をくり返すうちに目が3つになる。それが大人になったしるしだ」とある。左のやつは、目が3つあるのだろうか? 写真ではよくわからないな。 それはともかく、シーモンキー、脱皮するんだ。底のほうに沈んでるかすのようなものは、ふんではなくて脱皮した皮なのかもしれない。

目の数はいまいちわからないが、かなり大きくなったことは確か。本には、足は11対22本と書いてあるが、さすがにこの写真からは数まではわからないか。7対くらいはなんとか見えるかな。右は横からみたところ。すでにこのように、腹を上にして、背泳ぎのようなかっこうで泳ぎはじめている。

9月12日 大小共存。

水が黄色っぽいのは薄くなったような気もするし、あんまり変わらないような気もするので、今日は少しえさを与えた。水も少し足す。

まぁ、全体的な感じとしては、また少し数が減ったような気がするのを除けばそんなに変わってないようだ。左の写真のように大きなやつもいれば、右の写真のように小さなやつもまだまだ多い。

ところで、左の大きなやつ、この写真ではすごく大きく見えるが、実際にはどのくらいだろうか。もちろん、正確に測ることはできないが、水槽横に定規を当ててみたところ、約3mmといったところ。実はまだまだ小さい。そういえば、本をよくよく読んでみたら、「3週間くらい過ぎると、大人になる」と書いてある。うーん、まだ1週間だしな。果たして大人になるまで生きのびることができるだろうか?

昨日書いた、底のほうに沈んでいるかすのようなものの写真。ふわふわした薄茶色いものが一面に薄く積もっている感じ。これは、このままほうっておいてもいいのかな? 本にもそのことは何も書かれていないけど。

昨日書いた、底のほうに沈んでいるかすのようなものの写真。ふわふわした薄茶色いものが一面に薄く積もっている感じ。これは、このままほうっておいてもいいのかな? 本にもそのことは何も書かれていないけど。

9月13日 目が3つ?

水やりえさやりはいつもといっしょ。

それよりも、今日は、ルーペを当てて撮った中にいい写真があった。

ルーペを当てて撮ると、ピント合わせがとたんにシビアになるのだが、うまくハマると、こういうやつが大きく撮れていいなぁ。

で、頭の両サイドに目が2つ、頭のまん中のやつと合わせて3つあるように見えるのだが、どうだろうか。もうほとんど大人になりかけているということかな? 本の写真と比べて見るとこれは大きな触覚がないように見えるので、これはおそらくメスなんだろう。

ちなみに大きさは、5mmはないが、4mmくらいはありそう。足も9対くらい見分けられる。よしよし、がんばって大きくなれよ。

9月14日 全体的に大きくなってきた。

肉眼で見ても、目が2つあるやつが1匹、ひょっとすると2匹いるのが見える(まぁ、実際には目は3つらしいが、それは肉眼では見えない)。で、今日は、ルーペを当てずに撮影してみた。

この写真の2匹は、たぶん同じ個体。左、目のすぐ下に、胴体側に曲がった腕のような触覚が見える。なので、これはオスだろう。足の数も10対は見分けられる。右の写真は、たまたま背景が白いところに入ったところ。頭の両側に飛び出た目がはっきりとわかる。

ところで、ここの載せてる写真で、シーモンキー個体を撮ったやつは基本的に縮小も拡大もしない、デジカメで撮った100%の大きさ。もちろん、実際にはもっと大きな写真なのだが、その一部を切り取ったもの。さすが、1000万画素というのが生きている。この飼育日記の第1回ころに使っていた230万画素のデジカメでは、ここまでは撮影できなかっただろう。しかも昨日のルーペを当てたやつとあんまり大きさが変わらない。実際にも体長5mm弱なのだが、これではルーペなんか当てなくてもいいんじゃ?という気になるな。

ところで、全体的にはだいぶ大きいやつが増えてきた。

まぁ、こんな感じ。あ、ちなみにこれは縮小してます。

まぁ、こんな感じ。あ、ちなみにこれは縮小してます。

数は、また少し減ってる気もするが、ざっと数えたところでは、それでも60〜70匹くらいいそうだ。

今日もえさと水を入れた。

9月15日 上澄みの除去を行なった。

水槽を上のほうから覗いてみるとよくわかるのだが、水の色が茶色がかって見える。ま横から見てるとほとんど透明に見えるのだが。

水槽を上のほうから覗いてみるとよくわかるのだが、水の色が茶色がかって見える。ま横から見てるとほとんど透明に見えるのだが。

というわけで、今日は水だけ足して、えさを与えないことにした。もっとも、この水の色がえさのやりすぎによるものか、シーモンキーの脱皮または死亡したかすによるものかは、わからないのだけど。

さらに、上からよく見てみると、水面に薄いかすのようなものが浮いている。ちょっと写真からはわかりにくか。これまた、えさによるものか、脱皮した皮なのか、それとも死骸なのか、はたまた空気中のほこりなのかはよくわからない。

さらに、上からよく見てみると、水面に薄いかすのようなものが浮いている。ちょっと写真からはわかりにくか。これまた、えさによるものか、脱皮した皮なのか、それとも死骸なのか、はたまた空気中のほこりなのかはよくわからない。

ちなみに、写真の水のふちに点々が見えるのは、たまご。生まれたあとのカラなのか、生まれなかったたまごなのかは不明。

で、ちょっと気になるので、その浮いているやつを、つまようじで除去することにした。もちろん、こんなやりかたでは、完全にきれいに取れるものではないが、それでもある程度は取ることができたかな。

で、ちょっと気になるので、その浮いているやつを、つまようじで除去することにした。もちろん、こんなやりかたでは、完全にきれいに取れるものではないが、それでもある程度は取ることができたかな。

きれいになったところ。底に沈んだかすもいっしょに写ってしまっているので、写真じゃわからんな。

きれいになったところ。底に沈んだかすもいっしょに写ってしまっているので、写真じゃわからんな。

ところで、この作業をしていて気が付いたのだが、水槽の上から覗き込むと、シーモンキーが非常に見やすい!

横から覗き込むより、見る姿勢が自然なためというのもあるだろう。あるいは、横に比べて視線移動が少ないというのも原因かもしれない。ともかく、2つ目のある個体が何匹もいるのが肉眼でも確認できるし、優雅に泳ぐ姿が、なんかかわいい。

ところが、これを写真に撮ろうとすると、背景が汚れていることもあるし、奥行きが増えることもあって、非常に難しくなる。というか、何枚か撮ったが全滅だった。

というわけで、あきらめていつものように横から撮ったのだが、今日は、めずらしいものを撮ることができた。

左は、ほぼま正面から見たシーモンキー。目が3つあるのがわかるだけでなく、おでこのあたり(画面下のほう)に茶色い丸が2つあるのもわかる。学研の本によると、両端の2つの目は複眼で、まん中の目は単眼なのだそうだ。おでこの丸は何か書いていない。写真右上の細長い物体は水槽の一部。

右は、その逆で、手前から奥へと泳いでいる後ろ姿をやや背中側から見たところ。両方とも偶然写っていたものだが、なかなかかわいい。

左は、ななめ前方から見たもの。おでこ部分の2つの丸は、実はでっぱりであることが見てとれる。脳、とは言わないけど、なにか神経のかたまりのようなものだろうか? 少しだけ、ふんを引きずっている。上のほうに写っている円弧状のものは、水槽の一部。その右端に小さなシーモンキーが写っている。この時期になってもまだ、こういう小さなやつがいるんだなぁ。新しく生まれたってことだろうか? それとも栄養かなにかの差で大きくなれないのだろうか?

右は、長いふんを引きずって泳ぐ個体。中央に写っている丸いものは、たまご。生まれなかったものなのか、生まれたあとのカラなのかは不明。

水槽全体のようす。こんな感じで、今日も元気に泳いでいます。なんか、宇宙的というか、ハッブル・ディープ・フィールドっぽいな。

9月16日 2週間たったシーモンキーは元気だ。

さて、この第6部を始めてから2週間がたった。過去の飼育日記を見てみると……

第1部 4月23日〜5月8日 16日間

第2部 5月27日〜6月2日 7日間

第3部 9月2日〜9月19日 18日間

第4部 5月5日〜5月22日 18日間 (カブトエビ)

第5部 8月25日 1日間 (カブトエビ)

という感じで、3週間を超えて生き残ったものがいない。つまり、今週が運命の分かれ道となるかもしれない。

だけど、過去の日記比べてみると、今回は数も多そうだし、元気っぷりも良さそう。なので期待が持てるかも。ちなみに、数は、じんわりと減っていて、ざっと数えたところでは、大小取り混ぜて40〜50匹といったところか。

ビールジョッキではない。昨日に引き続き、今日は、縦方向から撮影してみた。明らかに黄色い。でも、えさは、昨日も与えなかったので、今日は与えておくことにする。今後は1日おきくらいでいいのではないか。

ビールジョッキではない。昨日に引き続き、今日は、縦方向から撮影してみた。明らかに黄色い。でも、えさは、昨日も与えなかったので、今日は与えておくことにする。今後は1日おきくらいでいいのではないか。

水も少し足す。ところで、毎日どのくらいの水を足しているかというと、スポイト3回分だ。スポイト1回分を量ってみたら、約2mlだったので、毎日約6mlの水を補給していることになる。

今日は、思い切って、しぼりを解放(F2.8)にし、シャッタースピードを1/1000まで上げて撮影してみた。しぼりを開けているので、ピント合わせがシビアになると思われるが、なんとか写っていたのもいくつか。

今日は、思い切って、しぼりを解放(F2.8)にし、シャッタースピードを1/1000まで上げて撮影してみた。しぼりを開けているので、ピント合わせがシビアになると思われるが、なんとか写っていたのもいくつか。

今までの写真と比べてどうかな? 正直、期待したほどは変わらなかったというところ。それでも足のぶれは少ないというか、分離感が増したというか。10対は見分けられる。それと、各足の後ろ側に薄くレースのようなものが写っているのもわかる。学研の本によると、これはエラと毛のようである。また、足そして胴体にも、どうやら節(ふし)があるのも、かろうじてわかる。

左は大小2匹のペア遊泳(ていうか、偶然2匹写っていただけだが)。特に小さいほうの足の分離感がわかりやすい。なんか、エイリアンのフェイスハガーのようだ。ちょっと違うか。大きいほうは、尾の先の部分が二股に分かれているのが見える。

右は、足は一体となっていてよくわからないが、口元にクワガタムシのような大きな第2触覚があるのがよくわかる。その向こうには、ボケてはいるが、正面を向いた3つ目の個体。

9月17日 足のエラと毛。

というわけで、今日はえさを与えない日。もちろん、水は足す。

シーモンキー的には特に変わったところが、ないので、例によって、よく撮れたものを挙げておく。

今日もまた、シャッタースピード1/1000秒で撮ったもの。これは、かなりピントも合っていて、きれいに見えている。胴体の節(ふし)もよくわかる。

今日もまた、シャッタースピード1/1000秒で撮ったもの。これは、かなりピントも合っていて、きれいに見えている。胴体の節(ふし)もよくわかる。

ところで、学研の本によれば、体に入った細長いオレンジ色のすじ、これ全体が心臓なんだそうだ。消化管は、これと平行して走っているということなのかな?

上のを2倍に拡大したところ。頭の上にある2本の第1触覚、その腹側にある大きな第2触覚、足の付け根の半透明なエラ、そして足先の毛まで、はっきり見える。本によると、エラと毛は全部の足にあるっぽい。それから、大きな第2触覚があるのはオスだそうだ。

上のを2倍に拡大したところ。頭の上にある2本の第1触覚、その腹側にある大きな第2触覚、足の付け根の半透明なエラ、そして足先の毛まで、はっきり見える。本によると、エラと毛は全部の足にあるっぽい。それから、大きな第2触覚があるのはオスだそうだ。

まぁ、なんとなくたくさん写っていたやつ。大きな体のやつがだいぶ増えているが、中には小さいヤツもいることがわかる。右の写真の右上の三日月型のものは水槽の一部。

ちなみに今日は、90枚撮影していた。ほとんどは、うまくピントが合っていないものだが、最初の写真のようにバッチリなものが撮れることもある。

9月18日 えさに集まる?

特に変化はない。水とえさを入れる。数は30匹〜40匹といったところ。でも見たところ、みんな元気そうでなによりだ。

例によって1/1000秒で撮影。しかし、もうすっかりルーペは必要なくなってしまったな。これは、たぶん、腹側から見たところ。肉眼でみると、ただ波打っているようにしか見えない足も、その瞬間にはこんなに大きく離れていることがわかる。そして、いちばん後ろの足は意外と小さいことも。そして、大きな第2触覚を持っているので、こいつもオス。

例によって1/1000秒で撮影。しかし、もうすっかりルーペは必要なくなってしまったな。これは、たぶん、腹側から見たところ。肉眼でみると、ただ波打っているようにしか見えない足も、その瞬間にはこんなに大きく離れていることがわかる。そして、いちばん後ろの足は意外と小さいことも。そして、大きな第2触覚を持っているので、こいつもオス。

あと、両目は頭にくっついているのではなくて、ちょっと飛び出ているのもわかるかな。

大きさは、1cmはないけど、8mmから9mmくらいありそうだ。

これは、あんまりピントは合っていないけれど、大きいものから小さいものまで3匹(後ろのボケているのも合わせると4匹)がきれいに並んで写っている。

これは、あんまりピントは合っていないけれど、大きいものから小さいものまで3匹(後ろのボケているのも合わせると4匹)がきれいに並んで写っている。

しかし、2週間以上たっても、まだこんなに小さなやつがいるというのは不思議。学研の本にはなにも書いていないが、なんらかの自然の仕組みで、たまごから時間差で生まれるようになっているのかもしれない。

えさをあげて、しばらくして見たら、底のほうに大小取り混ぜてたくさん集まっていた。

えさをあげて、しばらくして見たら、底のほうに大小取り混ぜてたくさん集まっていた。

えさに集まっているようにも思えるが、えさが底にたまるようには見えないから(基本的に浮く)、えさは関係ないかもしれない。底にかす(恐らく、ふんや脱皮した皮や死骸)がつもっているのも見えるが、ひょっとして、これらを食べているなんてことがあるのだろうか?

9月19日 動画を撮ってみた。

今日はえさなし。水はいれたものの、別段昨日から変わったところはない。

まぁ、いつものような感じで、よく撮れた写真をアップしておく。足の付け根のエラがよくわかるかと。あと、こいつの第2触覚は本当に大きい。触角というより腕だ。そして、これは肉眼でも見える。

まぁ、いつものような感じで、よく撮れた写真をアップしておく。足の付け根のエラがよくわかるかと。あと、こいつの第2触覚は本当に大きい。触角というより腕だ。そして、これは肉眼でも見える。

そんなわけで、今日はデジカメの動画機能を使って、動画を撮ってみた。

そんなわけで、今日はデジカメの動画機能を使って、動画を撮ってみた。

LUMIX

LX2で撮った動画はMotion JPEG形式になる。拡張子は.MOV。なので、これをMPEG1に変換したのだけど、アップしてもうまく再生されなかった。そこで、ビットレートを340Kbpsに落として、WMVに再変換し、再アップ。私のマシンでは、ちゃんと再生できた。左の画像か、下のリンクをクリックすると再生されるはずだけど、見れなかったらごめんなさい。

泳ぐシーモンキーVIDEO(WMV/340Kbps/1.32MB)

初めてということもあり、正直あんまりよく撮れていない。ときどき大きなやつが泳いでいるが、横向きになったときに、第2触覚、見えるかな?

9月23日 3週間、無事に生き延びた!

プリウスがインターネットにつながらなくなったため、ここ3日間ほど更新できずにいた。

とは、言ってもとくに変わったことがあるワケでもなく、毎日水をやり(なんかこう言うと植物を育てているみたいだ)、えさをやったりやらなかったりしたぐらい。シーモンキーも全体的に大きくなったようだが、最大のものでも1cmは超えていないっぽい。数も、ここ3日くらいは30匹前後をキープ。

とにかく、初めて3週間を超えて生き延びたようだ。それも約30匹も! このぶんだと卵とか産んじゃったりして…きししし。ただ、これから、どんどん冬に向かう季節だってのが心配だな。

例によって、この3日間で撮った写真の中でよさげなやつを何点か。

例によって、この3日間で撮った写真の中でよさげなやつを何点か。

まず、これは、そんなに大きな個体ではないが、一番前の足がすごく小さいのが見て取れる。これまで、最大で、10対の足しか見えなかったのはこれが原因かもしれない。で、この写真の個体の足を数えてみると、おおっ、本当に11対ある。学研はウソついてなかった。という写真。

昇り竜。じゃなくて、おしりの先が2つに分かれていて、その先にも毛が生えているのが見える。

昇り竜。じゃなくて、おしりの先が2つに分かれていて、その先にも毛が生えているのが見える。

そのほか、こいつも11対の足が数えられ、足先の毛や、目が飛び出ていることなどがわかる。あと、頭から最初の足までの首にあたる部分が意外と長いな。

これまた変な格好で写ったもんだなぁ。おそらく、奥のほうから来て、手前で下向きにUターンしたところを背中側から見たところ。つまり、頭もしっぽも向こう側にあり、一番手前に背中がある状態。大きな第2触覚も見える。

これまた変な格好で写ったもんだなぁ。おそらく、奥のほうから来て、手前で下向きにUターンしたところを背中側から見たところ。つまり、頭もしっぽも向こう側にあり、一番手前に背中がある状態。大きな第2触覚も見える。

またもや、動画を撮ってみた。前回は、カメラはほぼ固定だったが、今回は大きな個体を追っかけてみた。まぁ、実際には追っかけきれていないのだが。

またもや、動画を撮ってみた。前回は、カメラはほぼ固定だったが、今回は大きな個体を追っかけてみた。まぁ、実際には追っかけきれていないのだが。

途中で、下にたまったかすを巻き上げるシーンや、ほかのシーモンキーにぶつかって反転するシーンがある。ピントはいまいち合っていない。

大きな個体を追うVIDEO(WMV/340Kbps/1.3MB)

9月26日 大人になったのかなぁ。

3週間以上たったのだが、シーモンキーとしては、あんまり変化がない。大きな個体が増えたか、というくらい。数も減っていないし、一番大きなやつでもやっぱり1cmを超えていないように見える。学研の本には「3週間くらい過ぎると、大人になる」と書いてあるけど、もう大人になったのかなぁ。大人になるとどうなるかというと、本によれば「交尾」をするために「おすは大きな第2触覚で、めすをしっかりつかんでいる」ところが見られるはずなんだけど、そんな気配もないな。気温とか関係あるのかも。だとしたら、これから冬に向かうのでちょっと心配だ。

あるいは、エサをあんまりあげてなかったことが関係しているのかも。水が黄色くなるのは心配だが、シーモンキーも大きくなったことだし、これからは、毎日あげてもいいのかもしれない。

一応写真を挙げておくと、こんな感じ。左のは、腹側ややななめから見たところで、足が11対あることがよくわかる。これはメスかな。右のは、なんかへんてこなカタチに見えるけど、ほぼ正面のやや背中側から見たところ。腹は上を向いていて、こちらからは見えない。目は正確な球ではなく、ちょっと楕円形なのがわかる。あと、まん中の単眼もはっきりわかる。

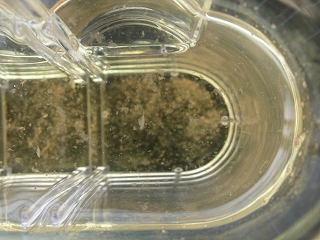

で、気になったので、底のゴミというか何かのカスを掃除してみることにした。付属のスポイトで、シーモンキーを吸わないように、底にたまったカスを吸い取り……

で、気になったので、底のゴミというか何かのカスを掃除してみることにした。付属のスポイトで、シーモンキーを吸わないように、底にたまったカスを吸い取り……

水槽の上に4つ折りにしたガーゼ(というか包帯)を置いて、そこからポタポタたらす。赤茶色のものが取れているのがわかるかと。色からすると、エサの残りなのかもしれないが、まぁ、ふんの可能性も高い。最後にこのガーゼをしぼって、塩水を水槽に戻した。

水槽の上に4つ折りにしたガーゼ(というか包帯)を置いて、そこからポタポタたらす。赤茶色のものが取れているのがわかるかと。色からすると、エサの残りなのかもしれないが、まぁ、ふんの可能性も高い。最後にこのガーゼをしぼって、塩水を水槽に戻した。

で、これで、多少はきれいになったのだが、全部を吸い取るというところまでは全然できていない。また、気が向いたときに掃除しよう。

9月27日 カップリング!

いた! 昨日、心配げなことを書いたばかりだが、今日見たら、1組のカップルが成立していた。

オスがそのでっかい第2触覚でもって、メスの腰のあたりをガッチリつかんで泳いでいた。2匹つらなって泳ぐ姿は、2人乗り自転車に乗っているよう。これ、どのくらいの期間こうしているものなのかな? 朝見つけて、夜まだつながっていたから、しばらくはこのままなのかもしれない。

まだ1組だけだが、次々とこういう姿が見られるようになるのかな。だとしたら、ちょっと楽しそう。

前のほうから見たところ。

前のほうから見たところ。

偶然だけど、ちょうど第2触覚のあたりにピントがあっている。クワガタムシがあごでものを挟むようにメスの体を後ろ側から抱え込んでいる様子がわかる(わかりにくいけど)。

なるほど、こういうふうになるので、あんなに大きな第2触覚が必要だったんだな。

背中側から見たところ。

背中側から見たところ。

しかし、今までは、適当にたくさん撮影して、その中からよく映っているやつを探せばよかったのだが、今回は、1組だけにねらいを定めて追っかけて撮影しなくちゃならなかったので、かなり難しかった。それでもたくさん撮ったおかけで、こうして、そこそこいい写真もあってよかった。

9月28日 卵?

今日の東京は久しぶりの朝から晴れだったので、シーモンキーたちも元気に泳ぎまわっていた。そういえば、この人たち(人じゃないけど)、やっぱり夜は寝るのか、泳ぎがずいぶんと緩慢になる。

今日も、カップルでいるのは1組だけ。

そのカップルをルーペで見ると、メスのオスにつかまれてるすぐ下(しっぽ側)あたりに、2列になって卵らしきものを数個かかえているように見える。写真ではうまく撮れたものがなかったけど、上の写真でかろうじてわかるかな。体の中心線のオレンジとはちょっと違った白っぽくて長いかたまりがあるのが。実際にはもっと白っぽくてつぶつぶに見えるのだけど。やはりこれは卵なんだろうなぁ。とすると、このカップリングは順調にいっているってことだろう。

そのカップルを真正面から見たところ。

そのカップルを真正面から見たところ。

こうして見ると、オスは体や目がメスより大きいんだな。

ところで、このカップルのオス、体長はやっぱり1cm弱くらい。ほかのシーモンキーを見ても1cmを超えるものがなく、どうやら、これで成長止まりってことなのかもしれない。

水槽全体での数も30匹前後で変わらない、どうやらこれで安定したようだ。

10月1日 解散、再結成。

一昨日(29日)、カップルのシーモンキーがいなくなっていた。

そして、これが卵を持ったメス。ほかに卵を持っているものはいないので、こいつが昨日までカップルだったやつだろう。

そして、これが卵を持ったメス。ほかに卵を持っているものはいないので、こいつが昨日までカップルだったやつだろう。

写真で、卵、わかるかな? 一番しっぽ側の足の下あたりに数個の卵かかたまっているのが見える。そして、そこからさらにしっぽに向かって、2列になって小さな卵が並んでいる。

学研の本によると、かたまっているのは“卵のう”と言って卵の入ったふくろ。体の横に2列にできている卵は未熟な卵で、順に卵のうへ送られる、とのこと。

で、昨日、またカップルが1組できていた。新カップル誕生か、と思ったのだが……

今日カップルになっていたやつのほかに、卵を持っているメスがいない。

今日カップルになっていたやつのほかに、卵を持っているメスがいない。

ということは、いったん解散したカップルが再結成されたということになる。まぁ、オスのほうは同じかどうかわからないが。

そろそろほかにもカップルができてもよさそうなのになぁ。メスがいないわけではないし。

で、今日は、やっぱり1組のみ。

なんか、ずっと下のほうにいて、あまりいい写真が撮れなかった。

なんか、ずっと下のほうにいて、あまりいい写真が撮れなかった。

ところで、本によると、メスは、1匹で80〜150個の卵を産むとのこと。1回の産卵でコレだけの数なのかどうかは書いてないけど、それでも結構な数だ。

さて、このメスが産卵したとして、この水槽はどうしたらいいんだろう? 仮にこの水槽の適正個体数が30匹だったとしたら、今、子供が生まれたとしても、生活する空間は無いわけだ。てことは、次の世代用の水槽を用意しなくちゃいけないってことなのかなぁ?

以上のこととは関係ないけど、この写真は、大きいのがたくさん写っていたので。

以上のこととは関係ないけど、この写真は、大きいのがたくさん写っていたので。

ところで、今日は雨降りで出かける気がなくなったので、LUMIX

LX2の被写界震度を検証してみた。

結果としては、水槽の厚みが30mmあるのに対し、F8.0で撮っても約22mmの範囲しか写らず、F2.8にするとわずか約9mmの範囲しか写らないことがわかった。ただし、これはLUMIX

LX2のマクロの最短距離である5cmで撮ったときの話で、もう少し距離をあければピントの合う範囲は広くなるはず。でもそれだと、対象物が小さく写ることになるしなぁ。

まぁ、マクロ撮影のピント合わせは難しいということがわかっただけで、有効な対策を思いついたワケではない。やっぱ、たくさん撮るのがいちばんなのかな。

10月2日 ツーペア。

おお、カップルが2組になってる。ほかに卵を持ったメスがいないことから、昨日のカップルはそのままで、もう1組新たにカップル誕生ということなのだろう。

こちらのカップルは、メスが卵を持っていることから、昨日までと同じ組。ちょっと写真じゃ卵はわかりづらいか。

こちらのカップルは、メスが卵を持っていることから、昨日までと同じ組。ちょっと写真じゃ卵はわかりづらいか。

ちなみに今日は、雨降りだったため、絞りをそんなに絞ることができず(絞ると暗くなるから)、F2.8のシャッタースピードも遅めの1/125秒で撮影。それでも、なかなかよくピントが合っている。

こちらは、メスが卵を持っていないので、新しくできたカップルと推測される。

こちらは、メスが卵を持っていないので、新しくできたカップルと推測される。

いや、よかった、これからもどんどんカップル成立しますように。

でもって、両方いっぺんに写っているやつ。左上に1組、右下に下を向いてもう1組。たぶん、左上がオールドカップルで、右下がニューカップル。

でもって、両方いっぺんに写っているやつ。左上に1組、右下に下を向いてもう1組。たぶん、左上がオールドカップルで、右下がニューカップル。

またまた、動画を撮ってみた。今日はカップルの泳ぎを追いかけた。左の写真か下のリンクをクリックすると、動画が見れるはず。

またまた、動画を撮ってみた。今日はカップルの泳ぎを追いかけた。左の写真か下のリンクをクリックすると、動画が見れるはず。

カップルによるタンデム遊泳(WMV/32秒/340Kbps/1.45MB)

最初のほうでは、2組のカップルが下に向かって泳いでいるのが見られる。右側の組は、水槽の床に頭をゴチンとぶつけた後、すぐに右の方へ消えてしまう。そのあとは、左の組を追いかけて撮影した。2匹が連なって比較的ゆっくり泳ぐ様子がわかる。

それから、シーモンキーとは関係ないが、最初、mpegでアップしてうまく動画が再生できなかったワケわかった。ぶっとびねっとの制約で、アップできるファイルは、1.5MBまでということのようだ。ぶっとびねっとのFAQに書いてあった。なので、試してはいないけど、たぶんmpegでも1.5MB以内にすればちゃんと再生されるんじゃないかな。

→シーモンキー飼育日記 第6部(2) へ続く

[シーモンキー観察日記 過去の記録へ] [トップページへ戻る]